神棚とは

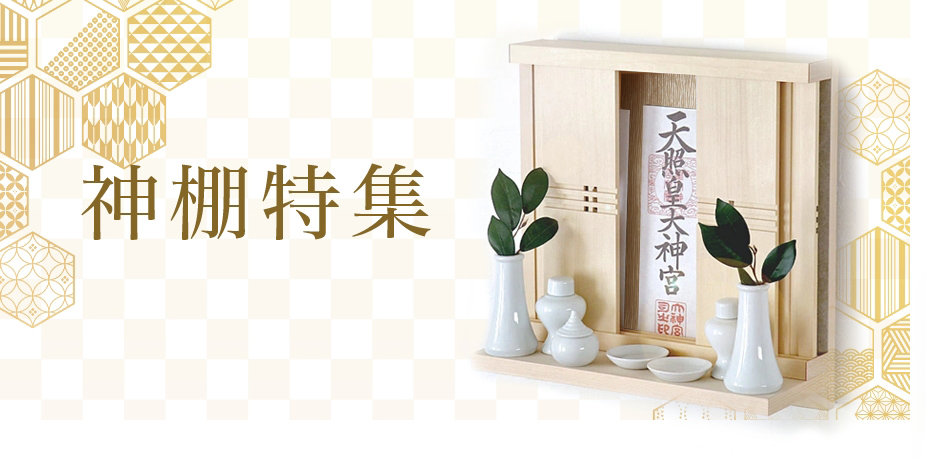

神棚とは、神道の神様を祀るために家庭や職場に設けられる小さな祭壇です。

主に伊勢神宮の神札(おふだ)をお祀りし、日々の感謝や祈りを捧げる場所として使われ、日本の伝統文化に根付いた、心の拠り所となる存在です。

神棚の選び方

神棚にはさまざまな種類や形がありますが、まずはご家庭の間取りや暮らしに合ったものを選ぶことが大切です。伝統的な三社造りや一社造りのほか、現代の住宅事情に合わせたコンパクトタイプや壁掛け型も多く販売されています。

また、材質によって雰囲気が変わるのもポイントです。ヒノキなどの無垢材を使用したものは清らかさを感じさせますし、シンプルなデザインのものはマンションや洋室にも馴染みやすいでしょう。

さらに、お札の数や大きさに応じてサイズを確認しておくことも忘れないようにしましょう。毎日のお参りがしやすく、家族にとって自然と手を合わせられるような神棚を選ぶことが何より大切です。

神棚の種類

モダン神棚

現代の住宅に合わせて作られた神棚です。

マンション暮らしや都市部の住宅事情では、和室がない間取りや限られたスペースの中で暮らす方が増えています。

そのため、従来のように大きな神棚を設けるのではなく、コンパクトで設置しやすいデザインが求められるようになりました。

こうした背景から、壁掛けタイプの神棚が多く普及しており、場所を取らずに神聖な空間を確保できる点が支持されています。

モダン神棚の種類

モダン神棚ランキング

内宮

御神札を三枚収めることができる「三社造り」が最も一般的で広く普及しており、神具を棚板に並べてお祀りします。

三社造りは、中央に伊勢神宮の御神札を、左右に氏神様や崇敬する神社の御神札を安置できるため、家庭での基本的な神棚の形として定着しています。

また、御神札を一枚のみお祀りする「一社造り」や、より多くの御神札を納められる「五社造り」「七社造り」などもあり、家族の信仰の形や祀り方に合わせて選ばれています。

内宮の種類

内宮の神棚ランキング

御神札の納め方

【中央】

主神である「天照大神」をお祀りします。

天照大神の総本社は伊勢神宮の内宮ですが、こちらは殆どの神社で頂く事が可能です。

【向かって右】

氏神様をお祀りします。

氏神様が明確でない(いずれの神社の氏子でもない)場合、現在の住所から近い神社の御神札をお祀りするのが一般的です。

【向かって左】

崇拝神の御神札をお祀りします。

こちらはどちらの神社の御神札でも問題ありません。

商いを司る神様や実りを司る稲荷明神、旅先で訪れた遠方の神社など、自由に崇拝神としてお納め頂けます。

神具の使い方

中央にお米用の白皿、向かって左に水玉、右に塩用の白皿を並べます。

あとは対になるように内には瓶子、外には榊立てを並べます。

左右対称になるように水玉を中央に並べがちですが、中心にはお米をお祀りします。

これは古来より地の恵みであるお米が、 最も尊い捧げものだったからとされています。

皿(洗米皿)

お米、塩を入れる器です。可能であれば精製塩ではなく、天然塩を使用します。

使用後のお米、お塩は神様のお下がりとして、お料理に使用するのが一般的です。

水玉

水を入れる器です。毎朝、はじめに使用する水を入れます。

瓶子

お神酒を入れる器です。左右両方共、日本酒を入れます。

使用後のお酒は神様のお下がりとして、お料理などに使用するのが一般的です。

榊立て

榊を入れる器です。

榊が手に入りにくい場合、日常のお祀りでは造花を使用する事も。

神棚はどこに置けば良い?

神棚を置く場所については厳格な決まりはありません。大切なのはご家族が日常的にお参りしやすいことですので、リビングなど自然と人が集まる部屋が適しています。

設置の際は、できれば目線より高い位置にし、落ち着いた雰囲気のある場所を選ぶと良いでしょう。方角を気にされる場合は、神棚を東向きまたは南向きに配置するのがおすすめです。

上に階があり、人が跨ぐような場所の場合は天井に「雲」と書かれた紙を貼るなどする場合があります。

設置で避けるべき場所

神棚は清浄な空間に祀るのが基本とされているため、湿気や不安定な場所は避けましょう。たとえば、トイレや浴室、台所の近くは湿気がこもりやすく不向きです。また、出入り口のすぐ上や人が頻繁に通る場所も落ち着いてお参りしにくいため避けるのが無難です。

やってはいけないこと

まず、お札を粗末に扱うことは避けましょう。汚れたままにしたり、古いお札をそのまま放置するのはよくありません。古札は神社で納めるか、正しい方法で処分することが大切です。

神棚の掃除について

神棚は神様をお祀りする清浄な場所ですので、常にきれいに保つことが大切です。普段はほこりをはらう程度でも構いませんが、月に一度を目安に丁寧な掃除を心がけましょう。

掃除の際は、まず手を清め、神棚に向かって一礼してから始めます。柔らかい布やはたきを使い、木材を傷つけないようにやさしくほこりを払います。お札には直接触れず、必要であれば一時的に清潔な白布の上に移してから掃除を行います。

また、お供え物の器や花立てなども定期的に洗い、清らかさを保つことが大切です。年末や特別な節目には、より丁寧に掃除をして新しい年を迎える準備をすると良いでしょう。

神棚のよくある質問

神棚はどこに設置するのが良いですか?

神棚は基本的に清浄な場所、目線より高い位置に設置するのが望ましいとされています。

直射日光や湿気を避け、家族みんなが自然に手を合わせやすい場所を選ぶと良いです。

お札はどこで購入すれば良いですか?

神棚に祀るお札(神宮大麻・氏神様のお札)は、伊勢神宮や氏神神社で授与していただくのが一般的です。

年の初めに新しいものをいただき、1年に一度取り替えるのが習わしです。

神棚のお供え物は何を用意すれば良いですか?

基本は「米・塩・水」の三品を供えるのが正式です。慣習や家庭の都合に応じて、果物やお酒などを添える場合もあります。

毎日取り替えるのが理想ですが、難しい場合はできる範囲で清浄を保ちましょう。

神棚のお参りの作法は?

朝に神棚の前で「二礼二拍手一礼」が基本です。大きな所作でなくても構いません。

日々の感謝や願いを込めて、静かに手を合わせることが大切です。

マンションや現代住宅にも神棚は必要ですか?

必須ではありませんが、心の拠り所や家族の無事を願う場として設ける方は多いです。

スペースが限られるマンションでは、壁掛けタイプや小型の神棚を設置するケースも増えています。