皆様は【位牌(いはい)】と聞いて思い浮かべるのは黒塗りの札に台座が付いているものが多いでしょうか?

ですが、他にも種類があり、昨今は現代に合わせた位牌も多く登場してきております。

そもそも、位牌(いはい)とは・・・

亡くなった人の霊(魂)を象徴する木製の札のことです。札には故人の戒名、俗名、亡くなった年月日、享年などが記されています。また、故人の霊がそこに「宿る」と考えられており、手を合わせることで供養やお参りをする対象です。

位牌は必要なの?

では、位牌って必要?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

必ずしも必要!とまではいきませんが、あった方がよい。という意見が半数を占めますね。

なぜなら、故人の霊が「宿る」といわれる位牌は言わば小さな「家」のようなものですので、ないと故人やご先祖の霊が帰ってきても自宅に帰れず、迷子になってしまうからではないでしょうか。

また、お墓同様に手を合わせて礼拝をする明確な対象となり、感謝を気持ちを伝えたり、語らったりするために位牌は欠かせないものとなります。

位牌の種類

その【位牌】にも様々な種類があります。大きく『白木位牌』『本位牌』『寺位牌』とございます。

白木位牌

「仮位牌」とも呼ばれる白木でできた位牌の事です。葬儀から四十九日の法要までの間に使用されます。

葬儀の際は祭壇に、葬儀後はご自宅の祭壇に祀られますが四十九日の法要が終わるとお寺でお焚き上げされます。

なぜ四十九日の法要までの使用なのか、この期間は故人の霊の行き先が定まっておらず、それまでの間休める「仮宿」の役割となるのが『白木位牌』となります。

本位牌

四十九日以降は正式な位牌となるのが『本位牌』です。「仮宿」から「家」になり、お盆の時期などに霊が帰ってくる場所となります。

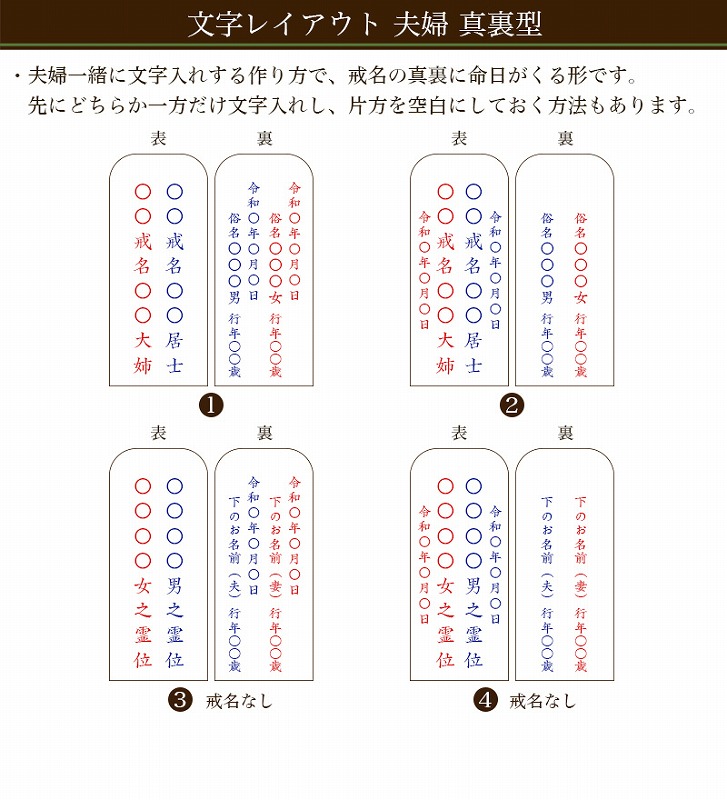

本位牌には大きく2種類に分けられます。お一人様またはご夫婦一対とする用の「板位牌」に、複数の・・・例えば祖父母やご兄弟をまとめる事ができる「繰り出し位牌」があります。

板位牌

最も基本的な位牌の形で、故人一人またはご夫婦二人に対して一基で作られます。札板(ふだいた)に故人の戒名や法名などを記し、蓮台(台座)に垂直に立っている形をしています。その為『札位牌』とも呼ばれています。

さらに「板位牌」は『塗り位牌』と『唐木位牌』に分類されます。

塗り位牌

木の札の表面に漆を塗り重ね、金箔、金粉、蒔絵、螺鈿などで飾られた位牌です。

合成漆や本漆で金額が変わります。もちろん、金箔など装飾が増えればその分だけ金額は上がりますが美しいデザインが人気です。

唐木位牌

漆を用いず、黒檀や紫檀といった木材から作られ、木目の美しさや、素材そのものの質感を生かして作られた位牌です。硬質で重量感のある木材で作られるので耐久性に優れているのが特徴です。

素朴で温かみのあるデザインがモダンなお仏壇にも合わせやすく人気がございます。

繰り出し位牌

では先程とは違い、複数あるご先祖様の位牌を一つにまとめる位牌もございます。それが「繰り出し位牌」です。『回出(くりだし)位牌』とも書きます。

中に大体3~10枚前後の木札が入っているので、お仏壇の中が板位牌でいっぱいになってしまう時などに一つのまとめて供養できる厚みのある位牌です。

三十三回忌や五十回忌を節目として、ご先祖の板位牌を繰り出し位牌にまとめる事が多いようです。

板位牌と同様の供養方法で問題はないのですが、中に納める木札の順番には気を付ける必要があります。

通常は表紙の札を先頭におき、命日の法要がある時に対象の木札を先頭におきます。ですので、木札は命日順に重ねて、法要が終わりましたら一番後ろに回すを次々に繰り返します。

モダン位牌

また、最近では自由なデザイン・素材で作られたモダン位牌呼ばれる位牌も登場しました。

家具調の仏壇に合わせた色や形、木材以外の素材を使用した時代に合わせた多種多様の位牌が作られております。

寺位牌

ご自宅で祀る位牌とは違うのが『寺位牌』です。

主には、自宅にお仏壇やそもそも位牌を置く場所がない場合や永代供養を希望する場合にお寺に預ける位牌の事をいいます。

お寺より指定されたり、自宅の位牌をそのまま持ち込みが出来る場合と様々ございます。寺位牌をご検討の皆様は位牌を作られる前にお寺へご相談されると良いでしょう。

位牌ってどうやって作るの?

では、実際に購入してからお仏壇などに祀るまでどうするのか、簡単にご説明いたします。

位牌本体の購入や位牌への文字入れを依頼します。

先述した通り様々な種類がある位牌本体から、デザインや材質を選びます。

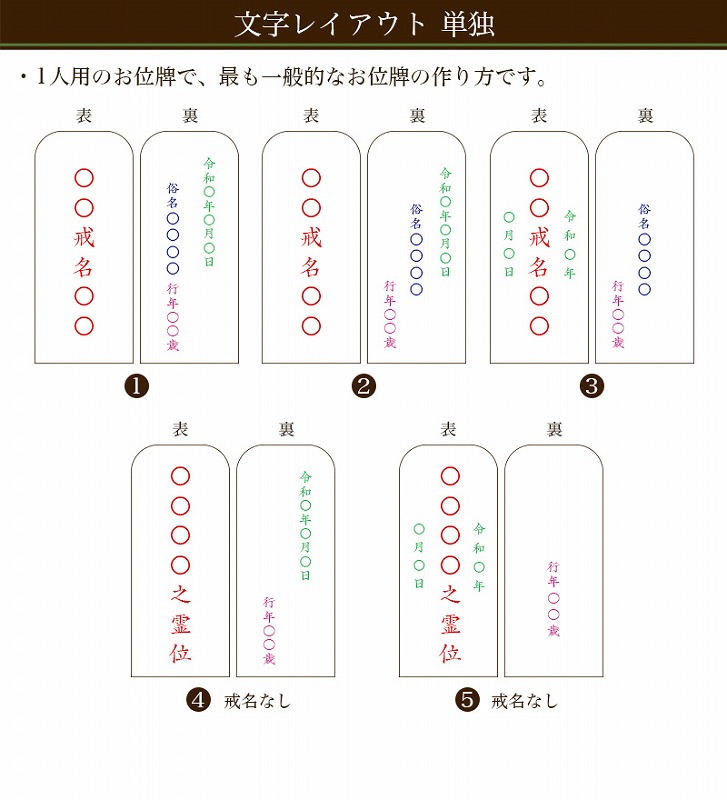

次は位牌の札に刻む故人の戒名、俗名、亡くなった年月日、享年などの文字配置(デザイン)や字体・文字色を決めます。札に入れる文字の種類(戒名や梵字の有無など)、文字の配置に関しては宗派によって違いますので、分からなかったり心配な時はご先祖の位牌を参考にしたり、お寺に伺ってみてください。

※画像のレイアウトはあくまで一例でございます。

文字入れなど、様々な打ち合わせの後にいよいよ札に文字を入れる作業を行います。そこから、完成してお手元に届くのに最低でも2週間程※かかりますので、余裕をもって早めにご準備頂き【四十九日の法要】をむかえられるとよいでしょう。

※お寺やお店の位牌の在庫状況、文字入れのデザインによってはそれ以上の時間がかかる事もございます。お急ぎや納期がご心配な方は事前にお問い合わせ頂くとよいでしょう。

どうやって祀るの?

位牌を作った後はすぐにお仏壇に祀るのではなく、『開眼法要(かいげんほうよう)』を行い、白木の位牌から本位牌に魂をお迎えしてからとなります。

ここで役目を終えた白木の位牌はお寺でお焚き上げして頂きます。

余談ですが、お墓や仏壇も同じく建立したり、購入したら必ず開眼法要を行いましょう。

本位牌に魂をお迎えしましたら、お仏壇に祀ります。

祀る際の位牌の配置場所に関して、例えばミニサイズのお仏壇などで本尊と同じ段に置く場合は中央に位置するご本尊を隠さないように左右にずらしましょう。ご本尊よりも一段下の段に置く場合はお仏壇と向かい合ってみた際に、ご本尊が隠れないようにして置きましょう。

あくまでも一般的な一例になりますが、細かな配置に関しては宗派によって変わる場合がございますので、祀られる際にはお寺に確認すると良いでしょう。

まとめ

位牌は故人を祀る為のものですが、他にも『対話』する為のものではないかと考えられます。

日々の出来事を語り合ったり、感謝を伝えたりと手を合わせてお参りをする対象としても重要な役割を担っているのではないでしょうか。

また、位牌の形やデザインについては宗派による決まりはございませんので、故人の好みやふさわしいと思うものを選ぶと良いでしょう。

ですが、サイズに関しては本尊よりも大きい(特に高さ)位牌は避けましょう。ご先祖の位牌があれば参考に、こちらは同じかそれよりも小さいサイズをお選び頂くのが一般的です。

位牌本体のご購入や文字入れ、開眼法要まで多くのお祀りするまで多くの工程がございますが、迷われましたらお寺にご相談下さい。