お仏壇のお参り作法は分かるけれど、お手入れ(掃除)方法はよく分からない。という方は多いと思います。

せっかくのお仏壇、長く使っていく為にお手入れをしたいけど、本尊は動かしても良いの?仏具に付いた汚れは?お手入れの時にNGな事ってあるの?

そんな方に基本的なお手入れの仕方や、してはいけないお手入れの仕方をお伝えします!

事前のご挨拶

先ずは故人やご本尊に失礼のない様に、これからお手入れ(掃除)をします。と手を合わせてご挨拶します。

お墓参りの時にご挨拶(お参り)してからお掃除、最後にお参りをされていると思います。お仏壇も一緒で、挨拶は大事ですね。

お参りの手順は普段皆様が行っている方法で大丈夫です。(すぐにお掃除をされると思いますので、お線香は短い物お勧めいたします。)

事前準備

いざ、お掃除!といきたい所ですが、掃除道具以外にも準備しておく必要があるものがございます。

写真を撮っておきましょう

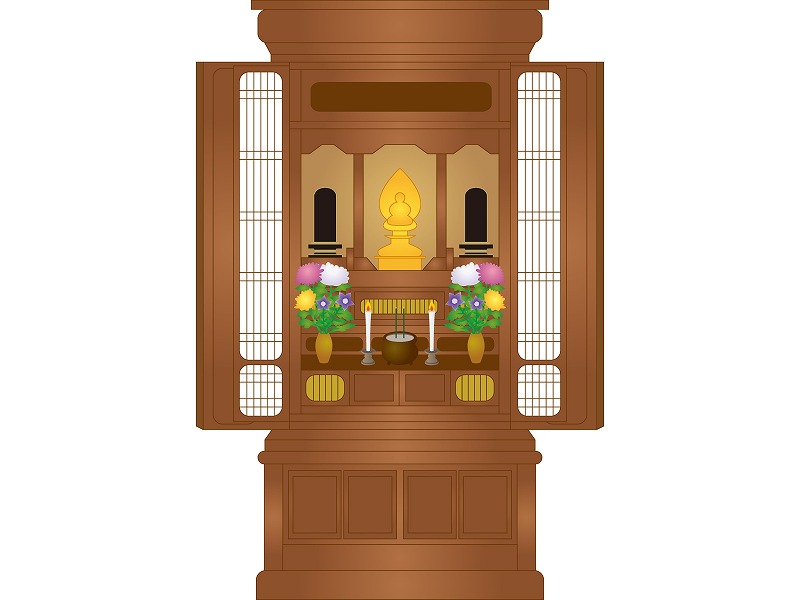

お仏壇の中にある仏具や飾りは全て取り出しましょう。

ですが、仏具の配置であったり、物によっては上下に分かれる物もございますので、写真を撮らずにお仏壇より全ての仏具や飾りを出してしまうと元の状態に戻すのは難しくなってしまいます。

お掃除前にお仏壇の全体の写真は必ず撮っておきましょう。

必要な道具

では、主に必要な道具をご紹介して参ります。

・ハタキ

柔らかい素材でできており、埃を払うために使用します。

・お仏壇用ふきん(または柔らかい布)

ポリエステルやナイロンなどの繊維が細かい布で、表面を傷つけることなくお掃除ができるものがおすすめです。

・金属磨き

金属の汚れを取り、キレイに磨きあげる金属専用の洗浄液。クリームタイプや研磨剤が入ったタイプもございます。

・お仏壇の艶出し剤

木製品(お仏壇、ピアノなど)に使用する専用の艶出し剤です。

・灰ならし

香炉の中の灰から線香のカスやごみを取り除く道具です。

・ロー取り

付着した蝋をふき取る時に使用します。

・新聞紙(または汚れてもいい布)

仏具を一時的に置く用です。

お手入れにお勧めの商品一覧はこちらから↓↓↓

お仏壇の掃除

いよいよお仏壇の掃除です!

先ずは、通常のお掃除と変わらず埃が舞う為、窓を開けて換気しましょう。

次に仏具や飾りを全て取り出します。その際に電装品(電子ローソクや、LEDライトなど)の電源はoffにコンセントも外しましょう。

掃除基本上から下へ、奥から手前へとお仏壇の中をハタキで埃を掃いてから、お仏壇用のふきん(または柔らかい布)で拭き上げます。

お仏壇の中の掃除が完了したら、扉付きの場合は扉を閉めてから、次は外側を中の時と同様に掃除して下さい。外側は掃き・拭き掃除が完了したら艶出し剤で仕上げを行うと更に艶ピカになります。

ご本尊とお位牌のお手入れ

ご本尊やお位牌はどうしたら良いのか、お仏壇の中でも最も重要でお祀りしているモノだからこそお手入れの際には綺麗にして差し上げたい、でも動かしても大丈夫なのか、気になりますよね。

共通項として、感謝と敬意を持って扱うことが大切です。

また、お手入れの前には手を清め、できれば合掌してから始めるとよいでしょう。更に指紋や油分が付かないように手袋をするとなお良いでしょう。

ご本尊

本来は触れないのですが、お手入れの際はむやみに触れたりせず、慎重に敬意を持って取り扱いながらお手入れします。

また、ご本尊には掛け軸・木彫り仏像・金属仏像などがあります。種類により注意点が異なります。

・掛け軸の場合・・・柔らかい筆やハタキでやさしく埃を払って下さい。汚れがひどい、劣化などで破れそうな場合は無理に拭いたり、修復しようとしたりせず、専門業者に相談しましょう。

・木彫り仏像の場合・・・柔らかい布や毛ばたきで軽く埃を取り、柔らかい布で乾拭きのみで、湿らせた布は使用しないで下さい。変色・変形、破損など見られた場合は無理に修復したりせず、専門業者に相談しましょう。

・金属仏像の場合・・・柔らかい布で乾拭きして下さい。もし、緑青(青サビ)が出た場合は無理に削らず、専門業者に相談しましょう。

※水や洗剤は使用しないでください。塗装の剥がれや水分を含んだ事による変色・変形などの原因になります。

お位牌

ご本尊と違いお位牌は定期的なお手入れをおすすめします。ですが、取り扱いはご本尊と変わりありません。慎重に敬意を持ってお手入れしましょう。

・日常的なお手入れの場合・・・柔らかい布で、埃を優しく払う程度で十分です。ですが、化学雑巾は使用を避けてください。塗装や金箔を傷める恐れがございます。

また、小まめに埃を取り除いて下さい。特に金箔や漆塗りの位牌は埃が付着したまま放置するとカビや変色など、劣化の原因になります。

・汚れがどうしても気になる場合・・・水拭きはでき得る限り避けたいですが、どうしても落ちない汚れは固く絞った布で軽く拭き、すぐに乾いた布で水分を取ってください。拭き取り忘れて水分が残ると塗装や金箔が浮いたり剥がれたりする原因になります。

※アルコールや洗剤は使用しないで下さい。また、硬いブラシやティッシュでの清掃(細かい傷がつく恐れがあります)も避けてください。

仏具のお手入れ

では、取り出した仏具ですが、こちらもお仏壇と同様にハタキで埃を掃いて、柔らかい布で拭き上げる工程は一緒です。

ですが、その後の仕上げは仏具の素材によって異なります。

真鍮製の仏具(主にローソク立てなど)

金属磨き剤を使って磨くと輝きが戻ります。磨き剤として「ピカール」などがおすすめです。

磨く時は柔らかい布で、磨いた後は乾いた布でしっかりと仕上げ拭きを行ってください。

※素手で触ると手の垢や脂による変色の原因にもなりますので、仏具掃除の際はゴム手袋をつけて垢や脂がつかないようにするのがおすすめです。

漆塗り・金箔貼りの仏具(お位牌など)

水分や摩擦に非常に弱く(塗装面が曇ったり変色、剥がれる恐れがある)ので、乾いた柔らかい布のみで乾拭きしましょう。

汚れがひどい場合でも水拭きは避け、軽くホコリを払う程度でお手入れしましょう。

お位牌は文字やフチなどの金の部分は剝がれてしまうことがあるので、他の仏具と同様に乾いた柔らかい布のみで乾拭きしましょう。

※特に金箔は非常に薄い為、汚れが酷くても拭き上げる際は柔らかい布で軽く拭き上げましょう。摩擦の強さによっては金箔が剥がれます。

※お位牌はお手入れ以外で触れる場合でも、素手で触れる事は避けましょう。

陶器製の仏具(湯呑・仏器・花立てなど)

こちらは全体的なお手入れ以外にも小まめに、特に使用した後はすぐに中性洗剤とスポンジで洗浄しましょう。

洗浄の後はしっかり乾かしてから元の場所へ戻してください。

※陶器は割れやすい為、食器と同様に丁寧に取り扱いましょう。

ガラス製仏具(最近のモダン仏壇でよく見られます)

汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、その後乾拭きしてください。

指紋が目立ちやすいので、ガラス用のクロスやメガネ拭きなどで優しく磨きましょう。

おりん・りん棒

基本的は乾拭きしてください。ただ、音に変化がありましたら底のホコリを取り除いて下さい。

香炉の灰

割り箸などでお線香燃え残りを優しく取り除いてください。

また、年に一回(お盆、お彼岸、命日の前などの節目に)灰を新しいものに取り替える事をおすすめします。

やってはいけないお手入れ方法

以上が一通りのお手入れの仕方です。通常の掃除との違いが分かりますね。

さて、ここではしてはいけないお手入れ方法をご紹介!

お手入れをする前に確認して注意していきましょう。間違った方法でお手入れしてしまうとお仏壇や仏具などの傷み・破損の原因になります。

水を使用したお手入れ

綺麗にする為に水拭きをしたくなりますが、NGです。

お仏壇は主に木材で出来ている為、木材の部分が水分を吸ってしまい、シミやカビだけでなく、形が変形するなどの変質を起こします。

アルコールや重曹を含む洗剤系を使用したお手入れ

使用すると一見綺麗になったかのように見えますが、表面のコーティングまで剥がしてしまう事があり、その後更に汚れやすくなってしまいます。

汚れが酷い時のみ、固く絞った布で濡れ拭きをしていただいても構いませんが、拭いた後はすぐに手早く乾拭きをして水分を除去してください。

お手入れをするタイミング・避ける日

前述のように仏壇を含め「水」に弱い素材を使用している物もある為、湿気によるカビを防ぐ為にも雨の日は避けましょう。

できれば湿度が低い晴れた日に行う事がおすすめです!

他には、お手入れの時期や頻度はどれくらいか気になられる方もいらっしゃるかと思います。

絶対的な決まりはありませんが、ハタキなどで埃落としの様な簡易的なお手入れは毎日のお掃除の中で行われる方が多いでしょう。

ですが、仏具などを出し入れする本格的なお手入れは年に数回行うのが一般的ではあります。

本格的なお手入れのタイミング

・仏様にまつわる日にち(月命日や誕生日など)

・仏教的な節目(お盆、お彼岸)

・一般的な大掃除をする年末

・宗派ごとに大切にしている日(法要など)

専門家に依頼する

もし、劣化や破損などが酷い場合はご自分でどうにかしようとせずに専門の業者にご依頼して頂く事をおすすめ致します。

まとめ

以上のお手入れ方法やタイミングを押さえておけば、長く綺麗にお仏壇を保つ事ができます。

毎日のお手入れでなくても、定期的に埃を払ったり、仏具の位置を整えたりする事で故人様を大切に思う心が自然と表れてくるのではないかと思います。

是非、皆様の大切な方のお家ともいえるお仏壇をこれからも末永く大切にして下さい。